2025年の打ち収めということで、同僚とその友達たちとウッドストック・カントリークラブ をプレーしてきました。

この時期は混んでいて、土曜日でも比較的金額が抑えられるコースということ、そしてメンバー的に東京と御殿場の両方からアクセスが悪くないところ、ということで探してくれました。

立地を見ますと、富士山の北側の河口湖から北に向かいふた尾根越えたあたりの黒岳の裾野の西向きの斜面にコースがあります。

12/25から全国的に冷え込んだ中、早朝スタートの西斜面は陽が当たらなくて寒そうだなー、グリーンがカチコチに凍ってそうだなー、っていう気象条件でした。

冷たい雨は降らなさそう、風も強くはなくて、なんとか大丈夫そうでした。

朝のスタート前が氷点下の -7℃で、18ホール終えて上がった後の時間もまだ -2℃でしたので、ラウンド中ずっと氷点下でした。

ウッドストック・カントリークラブ

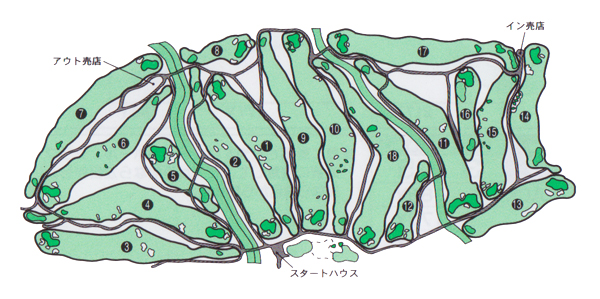

設計は懐かしの陳清波プロと竹村秀夫氏となっていました。

かなりのアップダウンがあって戦略性に富んだデザインのコースです。

朝6:30~9:30には、モーニング・カレーの無料サービスがあります。

黒さは企業秘密のブラックカレーライス 0円、とても美味しいです。

そしてこの日、大ポカをかましまして、スタート時間に遅刻する大失態。

同僚たちにはひたすら平謝りです。

いつもスマホのアラームで起きているのですが、明日が早いので寝たところ朝には電源切れしてしまっていてアラームが鳴らず...

「40分程度遅刻するので先にスタートしていてください、後半から合流します。」と連絡を入れて、飛び起きてコースに向かいました。

結局スタート時間に約30分遅れて到着。(ブラックカレー楽しみにしてたのに...)

コースの方がカートで送ってくださって、13番ホールのフェアウエーで合流。

13番のグリーン付近から後方を向いて壮大な良い景色を撮りました。

甲府盆地を見下ろす格好です。

ホールの方は、けっこうな登りを上がって行くパー5で大変です。

14番ホールからプレーしまして、駆け付けでパット練習も素振りもなしでスタート。

自業自得ですが。

予定通りグリーンがカチカチに凍っていて、アプローチしようものなら、カツッ、カンッ、カンッ、ツッ、ツッ、ツーーーーッと転がっていき、とても寄せようがありません。

そもそもグリーン周りのライも下が凍っていて、ウエッジが弾かれますので、PWで転がすくらいしかできません。

写真が寒そうですよね。ここも同じようにボギー。

17番は池越えのパー3でしたが、ティーショットはヒールで打って低くスライスして凍った池に。前3の特設ティーから上手いこと凍ったグリーン手前にバウンドするように合わせて打って3歩に付けましたがパットが外れてダブルボギー。

若干暖かく感じますが、地面やバンカー、グリーンなどはカチコチに凍ったままです。

このホールも3打目がグリーンにカッツーンと跳ねて奥にこぼれ、返しの寄せはグリーンが下りで寄るはずもなく、2パットでボギー。

一応お昼休みがありました。

まだ9時半前でしたので、0円ブラックカレーをいただくことができました。(^^)

これはね、美味しいです。

グリーンフィーが昼食込みの料金でしたので、このほかに醤油ラーメンもいただきました。

どう考えてもちょっと食べ過ぎです。

スタートホールとして設計されたパー5です。

このホールも運よく右バンカーと左バンカーの間の花道にバウンドすることができてグリーン上にボールがとどまってくれて、2パットでパー。

グリーンに直接打ったらボールは全く止まってくれません。

3番ホールは左サイドの崖に落とさないように右寄りに打って、セカンドショットは左右グリーンの間狙い。エッジから50°の転がしで上手く寄せまして、パーセーブ。

4番ホールは、こちらの名物ホールの打ち下ろしのパー4です。

運が良いとリニアモーターカーの試験走行が見えるのだそうです。

ティーからはこんな感じに打ち下ろしています。

4番ティーショット

私は右サイドの濃い色の木にティーショットがかかってしまいました。

ほぼ真下に落ちまして、なんとか次は打てました。

リニアの線路が見えるように拡大してみた写真がこちらです。

リニアの線路の向こう側に甲府盆地の街並みが広がって見えます。

(リニアモーターカーは通りませんでした。どのくらいの頻度で走っているのでしょうか?)

リニアの走行試験は、山梨リニア実験線で不定期かつ変動的に行われており、毎週金曜夕方にJR東海HPで翌週の運転予定日が公開されますが、具体的な時刻は非公開です。見学は山梨県立リニア見学センターが中心で、9:00~16:00頃まで走行することが多いですが、当日の状況次第で時刻や本数は変わり、見学センターのHPで当日朝に更新される情報を確認するのが確実です。

12/27は走行予定がなかったようです。

このホールはセカンドをシャンクしまして、サードショットでようやくグリーン右手前カラーまで持っていき、50°で転がして寄せてタップイン。

ダボオン、ワンパットのボギーでした。(OBじゃなくてホントに良かった。)

こちらが同僚がいつの間にか撮ってくれていたティーショット。

右へ行きたくない気持ちが出ています。

フェアウエーから打ったセカンドショットはグリーンをヒットしてしまい、奥にこぼれました。返しの寄せをワンバンで上手く打ったと思ったのですが、ちょっと止まり過ぎてしまい、グリーンに乗っただけのところに。9歩から惜しいパットでしたがカップに蹴られてボギー。

前の組を待つ間の茶店からの景色。見えているのは前の5番ホールです。

大き目のクラブで打ったつもりが低く出てしまいまして、グリーン手前のバンカーに。

カチンコチンのバンカーから、思い切ってフェースを開かずボールを直接に打ちに行ってバンカーの壁に当て、跳ねてグリーン上に上げる作戦で。

なかなかに上手くいきまして、カップまで4歩でした。これを入れてパーセーブ。

7番ホールのフェアウエーには謎の富士山モニュメントの山が設えてあります。

写真で見えにくいかと思いますので、コースのドローンによるバードビュー動画を。

私のティーショットは、ドライバーをミスショットしてトゥ側に当たって低めのフックボールに。

富士山の右肩を越えていくつもりが、富士山の頂上に向かい、運よく頂上を越えて向こう側へ行ってくれました。とても短いホールで、セカンドショットが長くなっただけで支障ありませんでした。

本物の富士山は、この富士山モニュメントの真っ直ぐ後方に位置している模様です。

このホールでパーセーブし、次のパー3はグリーンとグリーンの間に打ってそこからパーセーブならず、そして最終9番は3打目の58yを3歩に付けてバーディチャンスでしたがこれが入らず2パットのパー。

スコアカードです。

+9オーバー。

こちらのスコアは記録にはカウントしません。

打ち収めだったというのに不覚です。

ラウンドを終えて、渋滞がひどくなる前にさっさと帰りましたが、せっかくですのでインター入り口付近のこちらに立ち寄りました。

お店の人に強力にお奨めされたのがこちらのワインで、それではということでゲット。

甘くない、スキッとしてフルーティーなさわやかなワインだそうです。

さらに談合坂SAの青果市場にも立ち寄りまして、こちらの唐辛子ブーケをゲット。

かわいいですねー。

ものすごく辛いんですよ。料理に使います。

ーーー

グリーン周りのペタペタの芝からの転がしのアプローチ、ひぐけんPの動画が面白いと思いました。

このところ便宜上お出かけセットが少ない方が良いので 50°で転がしていたのですが、この際この冬は8番アイアンをグリーンサイドに転がし用に持っていくことにします。

ーーー

このコースはロケーション的に富士山が見えませんから外そうかと思いましたが、まぁ富士周辺ということで入れておきます。

御殿場方面ゴルフシリーズ